在明亮的光線下,往往可發現新事物。以古老的秘魯文明為例,透過利用高科技光線照射木乃伊遺骸,讓我們重新認識該社會的文化,同時為古代歷史研究開啟了全新的可能性。

從阿爾卑斯山脈、埃及,以至南美洲所發現的遺跡證明,人類紋身歷史至少可追溯至5,000年前,甚至更為久遠。雖然這些文化印記經常會隨着時間的流逝消失,仍有部分遺體因為曾接受防腐處理,或意外地脫水而成功保存成為木乃伊。然而,這過程會使皮膚變得又黑又硬,令紋身褪色和模糊。

香港中文大學(中大)生命科學學院助理教授文嘉棋博士(Dr Michael Pittman)領導的團隊研發了先進的鐳射螢光成像(LSF)技術,可以令問題迎刃而解。LSF利用激光產生高對比度的螢光影像,原本用來研究恐龍標本。不過,來自波蘭克拉科夫Jagiellonian University的博士生Judyta Bąk提出將技術用於紋身時,出現了意想不到的轉折。LSF將肉眼看不見的複雜紋身重現眼前,讓世人一睹古代的藝術精粹。

錢凱文明:刻在皮膚的遺產

錢凱人在約公元900年至1470年間,生活在現今秘魯利馬以北的河谷地區,那裡的乾燥氣候有助保存遺骸。他們的文化最終被更著名的印加文明同化,留下了大量文物,包括紡織品和木乃伊遺骸。研究中的約100具木乃伊遺骸大部分來自公元1222年至1282年,其他的可能追溯至公元900年。

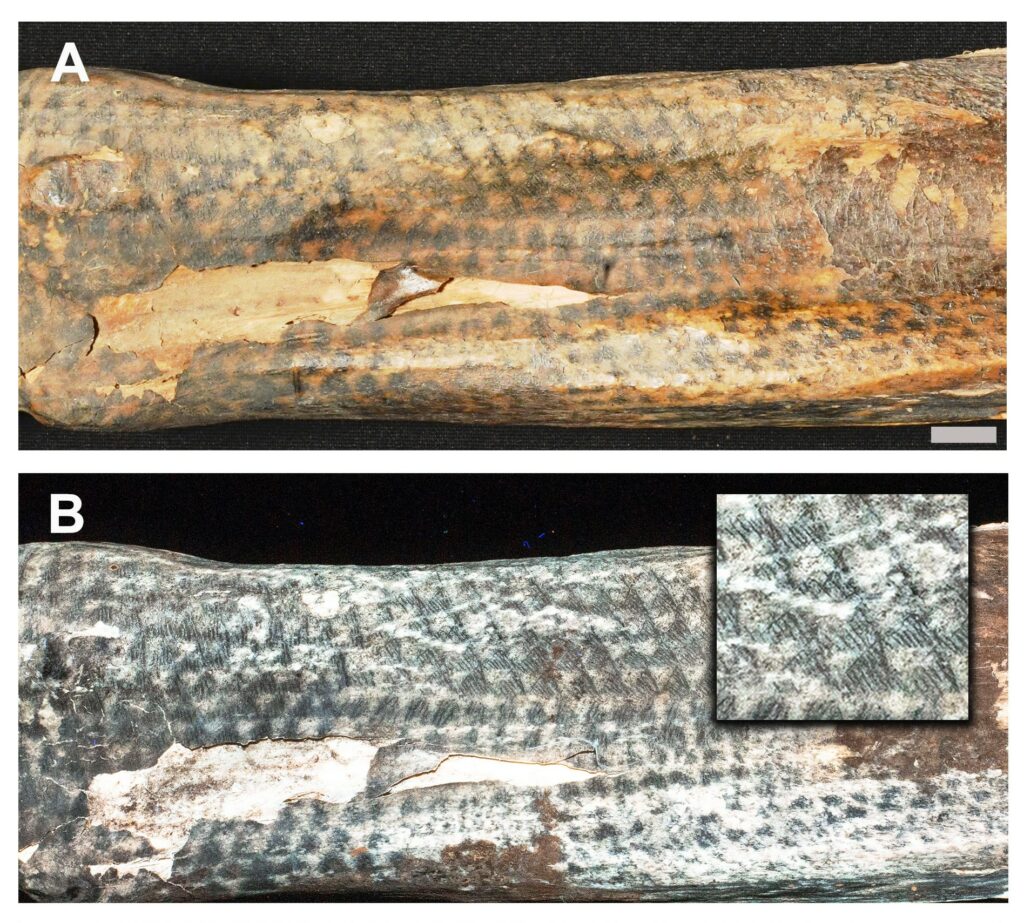

當激光在黑暗的房間反覆掃描這些遺骸時,效果如魔法般神奇:皮膚會發光,但紋身部位卻保持暗淡,形成鮮明的對比。

「人類的皮膚會在LSF技術照射下發光,但其他物質會保持黑暗,例如皮膚上的紋身。我們認為,這是因為它們所用的墨水是由螢光效果不佳的材料,例如碳所製成。」文嘉棋博士說。「這令我們看到以前看不見的複雜細節。」

跨世紀的考古突破

這項研究揭示了令人嘆為觀止的藝術作品,同時呈現了錢凱文化精湛的藝術發展水平。在一些遺骸的手臂、腿部和軀幹上,會發現精細的幾何和動物形狀圖案。這些複雜的設計,有許多與錢凱文化著名的紡織品極為相似。這些紋身的細緻程度達到0.1至0.2毫米,比現代通常為0.35毫米的紋身針更為精細。由此可見,這門藝術相比過去確實是退步了。

「我們都震驚到目瞪口呆。」文嘉棋博士說。「這超出了我們的預期,在該地區超過100年的考古研究中,沒有人能做到這一點。」

「我們建議將LSF列為考古學家的新標準裝備,因為這些細節是無法用傳統攝影或紅外線所能看到的。當紋身退化得如此嚴重時,獲取更多訊息對其進行解讀至關重要。」

追尋墨水背後的故事

從這項研究可以看出,紋身可能是重要的文化標誌,又或是一種地位或精神的象徵,但其確實含意目前很大程度上仍然是推測。

「找尋到紋身圖案的意義是最困難的部分。」本身沒有紋身的文嘉棋博士說。「我們只可以說,紋身的款式有一定的多樣性,主要是對角線和菱形的幾何圖案,但有些看起來像動物。紋身過程所投入的時間和精力也有差異,花費的時間愈多,可能代表這個人物愈重要——這是我們現時的一個假設。」

團隊目前計劃將相同的技術應用於世界各地的其他古代甚至更古老的紋身。LSF技術雖已應用於恐龍和木乃伊上,但其潛力遠不止於此,它還可以為其他歷史事件和科學謎團帶來曙光。

將新技術帶到南極?

南極的遼闊冰原——萬萬沒想到LSF還可以在這個場景中發揮作用。文嘉棋博士有幸成為少數的香港科學家,正跟隨中國破冰船「雪龍2」號前往這片冰封大陸。

「我一直想將LSF技術帶到南極試用,但作為一名古生物學家,這是我最遙不可及的事情。」他說。「今次旅程,我嘗試(利用LSF)擴展南極數據收集的空間維度。我們可以掃描一大片冰面,獲取整個地形變化的資訊,例如微生物的分布是否有變化?現時我們未能解答這些問題,研究需要多次取樣。」

「激光有各種不同的用途,而LSF為新想法提供了肥沃的土壤。我們將這項技術從生物學借來用於古生物學,所以我們認為將它繼續傳遞開去是理所當然的。」