眾所皆知,飲食習慣與健康息息相關,但有誰曾想過,「無肉不歡」除了為自己帶來膽固醇過高的風險,更會影響千里之外、素未謀面的人?

食品的生產過程中,會產生不良的副產品,例如:溫室氣體會助長氣候變化,以至釋放出空氣污染物如氨氣,最終形成細少的懸浮粒子污染(PM2.5),人類吸入肺部會造成永久損害。然而,往往受影響的人,卻不是享用饌佳餚的都市人,而是一些處於遙遠地方的居民,因為食品生產的地點大多是遠離高食品消費的地方。換言之,我們隨意地選擇食物,影響了較貧困的人之健康。

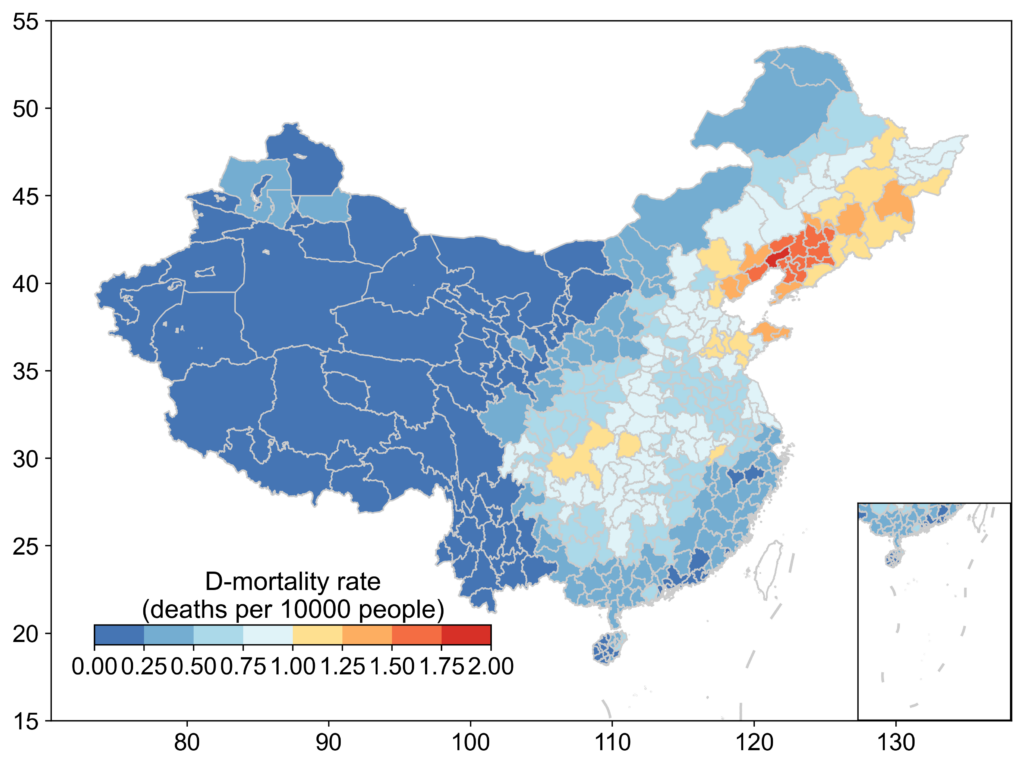

過去數十年,中國經濟增長速度驚人,國民收入增加,飲食習慣隨之而變——不但食用份量增加,肉類消費亦有所增加。香港中文大學(中大)最近的研究發現,這個轉變為農業地區帶來隱憂。中國内地發達沿海地區在「吃」方面花費更多,惟這些地區的農業用地短缺,因此食品生產集中於較貧困的內陸地區。

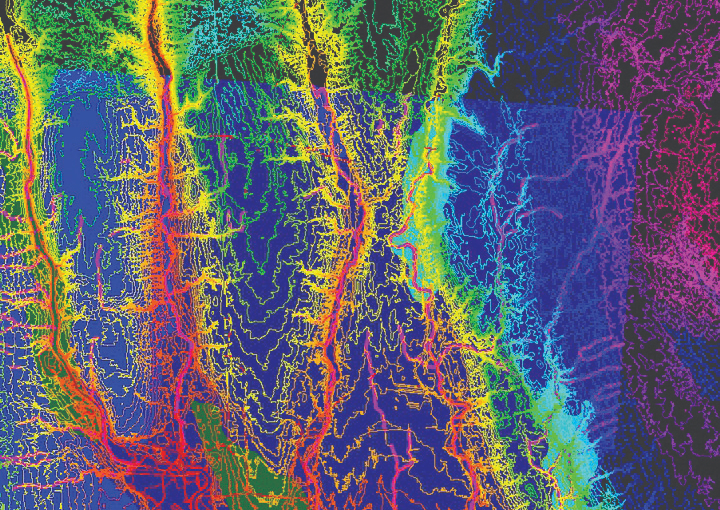

食品生產會引致環境污染,尤其肉類和環境污染有緊密關係,是我們已知的問題。然而,過往並無分析環境和社會因素兩者關係的相關研究。有見及此,中大研究團隊計算了飲食習慣改變前後的空氣質素模擬數據,並將其與不同空氣污染物對死亡率影響的公共衛生模型,以及用於確定導致污染相關死亡社會因素的空間統計模型結合,發現中國內地飲食習慣改變所帶來的空氣污染,導致較貧窮農業地區居民的PM2.5相關死亡率比較富裕地區高一倍。

此研究是團隊延續他們於2021年的一項研究。研究負責人兼中大地球與環境科學系 副教授戴沛權教授表示:「我們於2021年的研究發現,1980年至2010年期間,中國内地居民由植物為主的飲食習慣轉為多肉類模式,增加了20%的懸浮粒子污染物,及導致更多過早死亡。我們發現,這些由飲食習慣改變而引致的過早死亡在全國各地分布不均,較貧困的農業地區的過早死亡率最高。」

肉類生產對環境的破壞最大,佔氨排放量的百分之五十四,主要來自牲畜的排泄物,若連同種植予牲畜的飼料時使用的化肥,氨排放量可達百分之六十至七十。

要解決這個問題絕非易事。研究的結論是,如果想改善農業地區的污染,唯一出路就是改變整個糧食系統。

研究共同負責人兼中大地理與資源管理學系卓敏地理學講座教授關美寶教授表示:「要在短期內糾正中國内地食物生產系統所引致的污染分布不均極具挑戰性。最有效的方法是減少浪費食物,並提倡地球健康飲食(planetary-health diet),建立高效率的食物供應鏈,以大大減低糧食系統的環境足跡。首先,應實施經濟措施,以補償農民和農業地區所承受不成比例的健康影響。此外,減少糧食系統中的污染物排放更是刻不容緩。」

“Enhancing the efficiency of agricultural production through technologies such as mechanisation, automation and moderate-scale operations can not only boost yields but also curb pollutant emissions,” Professor Tai adds. ““In the long term, there needs to be a shift towards more intelligent planning of agricultural activities, with crop and cultivation and livestock raising more evenly distributed. If mainland China can get this right,” he says, “it could create a template for the global food system of the future.”