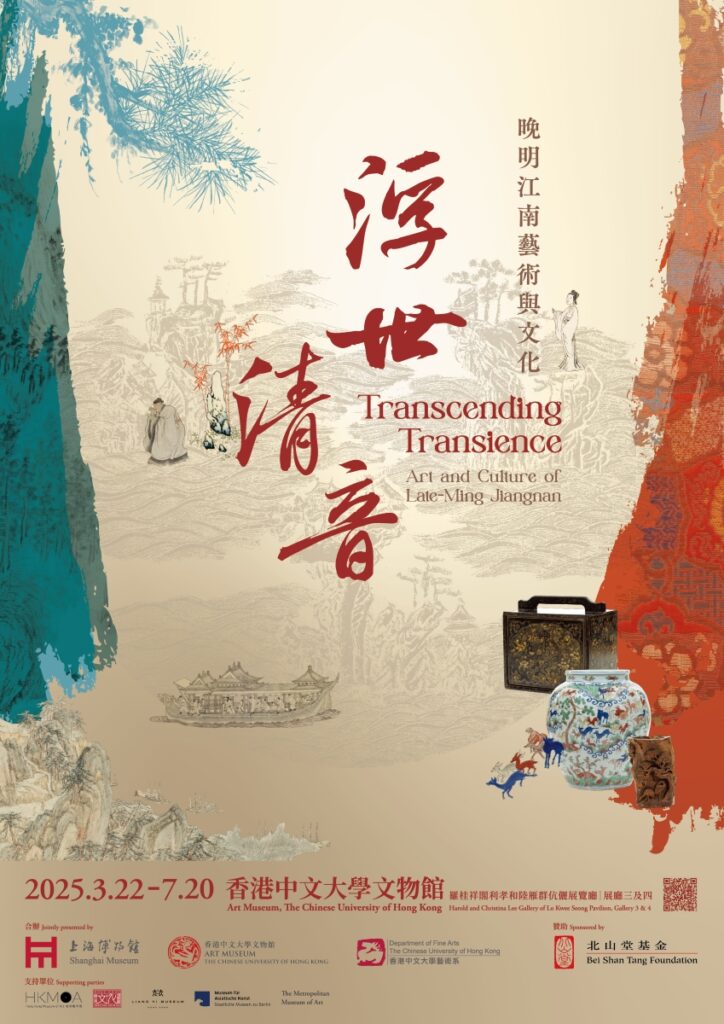

中大文物館推出創館以來最大特展「浮世清音——晚明江南藝術與文化」,帶領參觀者穿越歷史長河,一窺十六世紀末至十七世紀中葉江南地區(今江蘇、浙江一帶)典雅而豐富多彩的藝術世界,見證一個創意澎湃、工藝超群的時代。

與展覽同時揭幕的還有文物館新翼「羅桂祥閣」,由國際知名香港建築師嚴迅奇博士精心設計,乃隱於蒼翠山林間的清水混凝土樓閣,饒具氣派。新翼落成及開幕展覽乃中大文物館的重要里程碑,開啟促進文化交流及藝術鑑賞的全新篇章。

文物館館長姚進莊教授對新翼啟用感到萬分欣喜,他說:「一如校長(盧煜明教授)所言,新翼開幕是中大推動普及藝術的新一頁。作為大學面向公眾的教育之窗,承擔這種社會服務責任,文物館義不容辭。」

姚教授續說:「我們感恩擁有很多志同道合的夥伴,例如自1987年起和我們恆常合作的上海博物館,這次更聯同文物館及中大藝術系,攜手合辦『浮世清音』展覽。」

包羅萬有的藝術盛宴

是次展覽展出合共193項珍品,涵蓋書畫及各類器物,當中更包括來自上海博物館、紐約大都會博物館和柏林亞洲藝術博物館等知名機構的藏品,其中九件國家一級文物更是首度在港亮相。

展品必然包括中大的自家珍藏,由明代玉雕巨匠陸子剛於1561年(嘉靖四十年)製作的白玉蘭花紋盒。姚教授介紹說:「半透明的玉石上刻著精細的蘭花浮雕,盡顯晚明文人與藏家的高雅品味。陸氏生前作品已備受時人追捧,中大這件藏品更是其傳世罕見的傑作。」

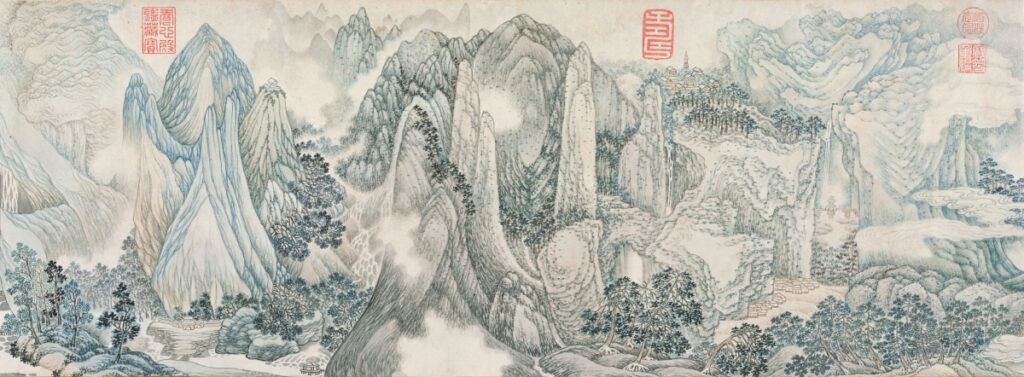

上海博物館借出的芸芸藏品之中,吳彬(活躍於1573至1620年)的《山陰道上圖卷》可說是當中最為奇趣之作,至今仍令觀畫者無分老少,均為之著迷。畫中山巒層層起伏跌宕,用色豐富,誇張變形的雄偉群山拔地而起,繚繞雲霧間隱現村落。令觀者不禁思索:此境是畫家臆想,還是真有其境?

紐約大都會博物館是是次展覽的海外夥伴之一,其亞洲藝術部中國藝術主任研究員孫志新博士回顧與中大合作的點滴:「大都會博物館自1987年以來與中大合作了許多項目,包括展覽、研討會和專業培訓工作坊,其中在2018年舉辦的工作坊[1]讓我印象特別深刻,亦令參加者獲益良多。很高興我們能夠培訓年輕的博物館專業人員,幫助他們實現目標,自己亦從參加者們的反饋中汲取了新的經驗,視野也得以擴闊。」

孫博士這次從紐約帶來的珍品中,最具觀賞價值的是竹編朱漆描彩人物紋長方盒。孫博士說:「這是大都會博物館最著名的藏品之一,出自福建漆器大師之手,裝飾精美,既顯技藝巔峰,亦是明末生動的社會縮影。」

從藝術珍品窺探古代中國物質生活

「浮世清音」展覽分為四個單元,細緻地梳理晚明江南的文化面貌,引領參觀者漫遊於萬花筒般的多元風格藝術世界,從幽雅沖淡的文人書畫,到奢華多彩的絲織品,飽嚐一頓豐富多姿的藝術盛宴。

展覽揭示了晚明人民的無窮想像力,在那久遠的年代,藝術就是一面反映時人願望和社會價值的鏡子。每件藝術品中蘊含的複雜細節、鮮艷的色彩和深刻的象徵意義,均引人沉思靜賞。展品中一個帶有阿拉伯文字的晚明瓷盤為外銷商品,更印證蓬勃的海外貿易如何為明末藝文風貌多添一筆色彩。

朝代興替時的藝術黃金期

姚教授亦趁此回顧這個展覽的緣起,從構思到實現,原來已差不多八年光景。「2017年,文物館創館館長、前大都會博物館亞洲藝術部主席屈志仁教授提出策劃這個展覽,認為有必要重新審視明末這段政局動盪卻藝術絢爛的獨特歷史。承蒙上海博物館館長褚曉波博士慷慨借出90項珍品,讓我們能重現這段輝煌的藝術時期。我藉此感謝尹翠琪教授、蔣方亭博士(香港故宮文化博物館副研究員)及已故同事許曉東教授帶領的36人研究團隊一同發揚屈教授的構想;以及十多個私人收藏家和本地及海外著名博物館借出展品,令這個展覽最終得以面世。」姚教授說。

隨著中大文物館新翼的大門正式打開,文物館誠摯邀請公眾一同來欣賞這些歷久彌新的晚明藝術瑰寶,並期待這個嶄新的藝文地標,為香港以至鄰近地區的藝文景觀注入新氣象。

[1] 註:由中大文物館於2018年3月26日至4月7日舉行的第五屆「博物館專業培訓工作坊」,主題為「展覽策劃與教育」。